〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目24−5 第2森ビル 401

~コラム~子育て

さよ先生からのメッセージ

子育てに仕事に奮闘中!

子育て(コラム)コーナーの担当をすることになりました。2021年の冬に第一子女子を出産し、現在子育てと仕事を両立している新米お母さんです!

子育て一人目ということもあって「これでいいのかな?」「あれでよかったのかな?」と思う日々。たくさん失敗もするし、たくさん経験する毎日です。

そんな時、私が子供に教えるものより教えてもらうことのほうが多いなと思ったり、新たな発見を見つけたり、親子一緒に成長をしていくのだなと思います。

子供の成長はとても早くて大変なこともありますが、幸せな時間を過ごしています。

これからお母さんになる人、今現在子育てをしているお母さん、一緒に子育て楽しみましょう☆

長かったかぜ

この時期のかぜはさまざまな病気にかかりやすいのと、かぜが長引くなあと思ったら実は違ったということもあります。娘も11月中旬から鼻かぜから始まり、 年末まで鼻水・鼻詰まり・咳が頻繁に続き、大人の親たちもかぜが治ったりかかったりの繰り返しでした。

もしかぜなどにかかった時、病院はどこに行けばいいのかと迷う事があると思います。特に小児科・耳鼻科のどちらに行けばいいのかと、またお薬を飲んでも効きづらいことや一旦治ってもまたかぜをぶり返し、病院へ通いお母さんお父さんが大変になります。

見分けるには『鼻』『耳』『喉』のどれか1つでも気になることがあれば耳鼻科、『腹痛』『熱」がプラスで出てきたら小児科、『咳がずっと続く』は呼吸器内科。今は小児耳鼻科の病院もありますので、もし悩まれたらまず調べると安心します。

私や娘は、小児科に最初に診てもらいなかなか治らずインターネットで調べてみたら少し距離はありますが 「ここの耳鼻科のお薬を飲んだら自分の体質に合って治った」や「先生がすごく親身になって聞いてくれる」との口コミもあり行ってみたら見事に治って調べて本当に良かったです。

また、高熱が出ても耳鼻科や小児科はインフルエンザ・コロナウィルスなどの検査もできるので何度も通う負担は減ると思います。

様々なかぜが流行っている中、自分や家族で様子がおかしいと思ったら様子を見ながら早め早めの行動が大事だなと今回のかぜで痛感しました。まだまだ寒い時期ですが皆様体調にかお気をつけください。

2025.01.05

初めてのレジャーランド

娘にとって初めてのレジャーランドへ行ってきました。私たち家族にとって初めて尽くしのことが多く、その中で特に不安だったことは、やはり娘の体調面を気にしていました。そこで交通機関は車での移動でしたので、娘が寝不足にならないために色々な工夫をしました。

・まずいつもと同じ時間で寝ること。夜中に出発だったので、気温の寒さとジュニアシートで寝てくれるように防寒具(上着、靴下、ブランケットは必須)はあらかじめ着させてベッドに寝かせました。

・初めての夜の出発と長距離移動でしたので、起きたときに娘は一人後部座席で座っていることが不安だったようで私がずっとそばに一緒にいるようにし、安心して寝てくれるように心がけていました。

結果、それでも移動中の高速道路などの照明や車のライトで起きてしまい寝不足になっしまったので、今後そういう点でも工夫をしたいと思いました。寝不足になったことで体調面が心配でしたが朝から夕方前まで存分に遊び、近くのホテルでチェックインを早めに行いお昼寝をさせ、娘にとって無理をさせないように私たちもゆっくり過ごしました。子どもの年齢が小さいので乗り物の制限もありましたが、娘がとても楽しそうだったので安心しました。

今回滞在先で役に立った持ち物が『ウェットティッシュ』です。その理由は、当日の昼食や夕食の時間が場合によっては軽食になり、手づかみの食べ物があり何度も口や手、衣類にも付くことが何度もあり消耗品ですが私にとっては本当に助かりました。

初めての旅行で体調面や小さなアクシデントもありましたが、一番は娘が「また行きたい!」と言ってくれたことで、私たち親も存分に楽しむことが子どもも楽しいという思いになるんだなと実感しました。

2024.11.20

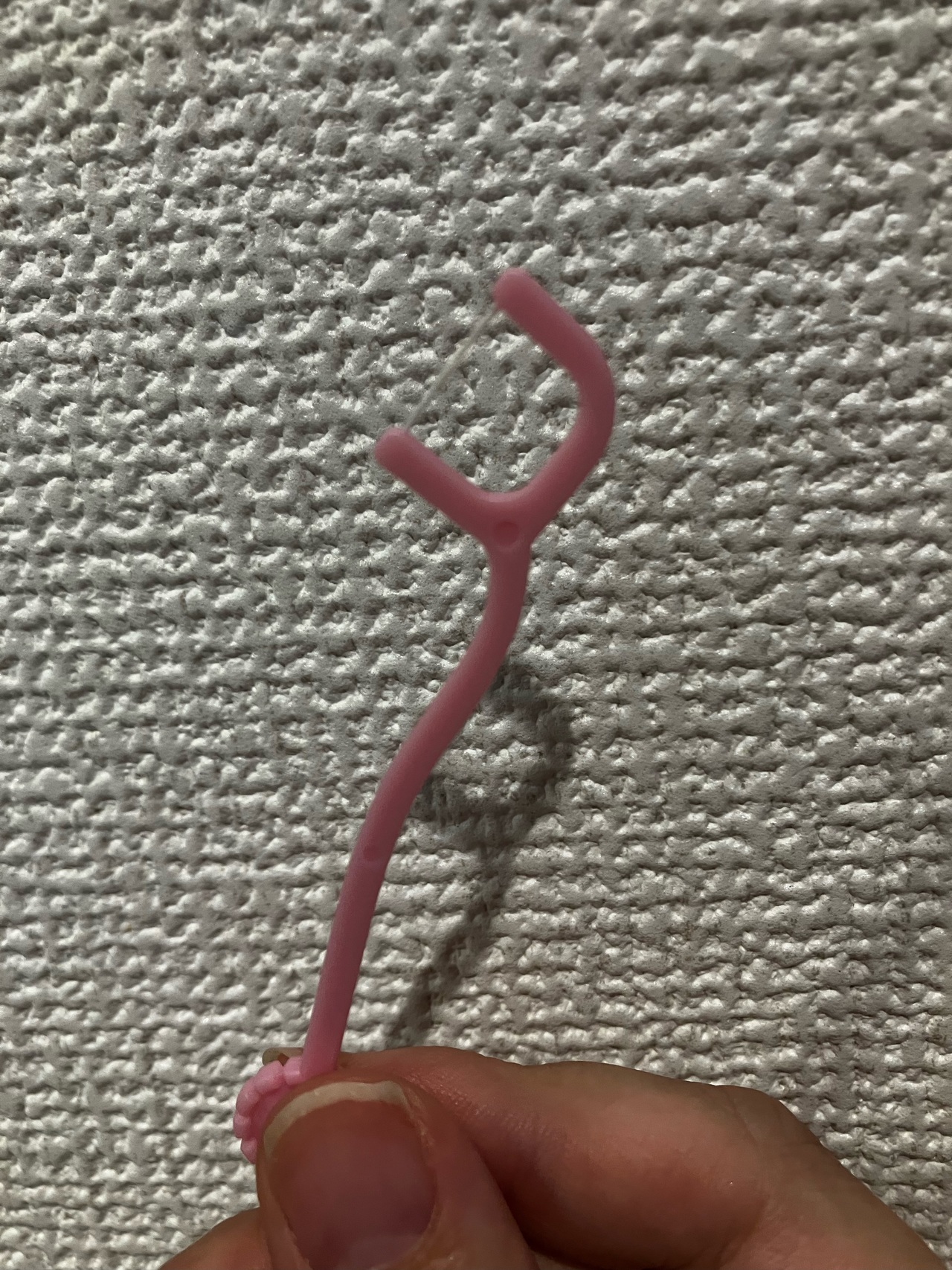

子ども用フロス

子ども用フロスの重要性があるのを知っていますか。すごく小さなフロスですが、歯磨きをした後に子ども用フロスを使うことで永久歯が生えるときに大事だということを、先日娘が通っている先生から教えてもらいました。

「乳歯は隣同士の歯の隙間が狭く、ご飯を食べたものが歯にくっついていると虫歯になりやすい。また顎の筋肉が成長とともについてくるので永久歯が生えてくるときに歯並びにも影響するので子ども用のフロスを使うことで予防ができる」と聞きました。

毎回使うことは今は難しいですが、ご飯を食べた後に最初はおもちゃとしてフロスを使ってみたり、全部の歯にフロスを使うのではなく1か所から2か所(前歯のみや奥歯のみ)から慣らして徐々に本数を多くすることもしています。

子どもの歯、大人の歯の歯並びや虫歯は体の負担にも影響すると聞いたことがあります。(自分も歯並びがすごく悪く体の不調も出ていることがありました。)子どもにも同じ気持ちを持ってほしくないので、なるべく歯医者さんの言葉を聞きながら対策(フロスや歯磨きや、日ごろの飲み物など)をしていきたいと思います。

2024.10.07

トイトレ

トイトレ(トイレトレーニング)はいつからスタートしましたか?私の娘は未だなかなか出来てなく、理由は「トイレの形が怖いから」という理由でトイレになかなか行こうとをしません。

しかし保育園の先生にこうしてみては?と簡単にですがアドバイスをもらい実行しています。

①6層パンツ→4層パンツ→2層パンツを慣れたら少しずつ履き替えていき、パンツの上にオムツを履く(おもらしをすることでトイレに行きたいように促す)

②おまるをリビングに用意して、遊びながらトイレの使い方を覚える←こちらはリビングが狭いので実行できていません。

しかし6層パンツは厚めなので履き心地が良くないようで最初は苦戦しましたが、その場合は4層パンツからスタートしても良いかもしれません。また個人的に娘は汚れるのが嫌いなので、試しに行っています。

トイトレは辛抱強く、根気が必要と言われますが遊び感覚で行ったりして早くオムツを卒業してほしいなと思います。

2024.09.02

一時保育

一時保育を開始しました。月に8~10回の利用ですが、私と娘の親離れ・子離れを少しずつやっていこうと思い始めました。

1日目は約3時間ほど、娘の様子を見て短めの利用をし2日目~は5時間~6時間ほどの利用をしました。楽しそうだったので『大丈夫かな?』と思っていましたが、3日目くらいから保育園で預ける時に娘が泣き崩れてしまい、先生と協力し何とか預けることができました。娘のそのような姿を見ると寂しくなります。

保育園の先生との共有で連絡ノートがあるのですが、日によって違う先生なので『一時保育○日目』と記入するようにしています。先生からの連絡もちゃんと聞くようにしたり連絡ノートの確認もちゃんとするようにしています。

最初は娘の環境慣れが難しいと思うので知恵熱や体調崩したりすることが多々あると思いますが、夫婦共働きなので今まで以上に協力したり、しんどくなったら周りの人たちに助けることも必要かなと思います。例えば、洗濯物を1日ぐらいサボろう、料理を手抜きをしようなど完璧を求めず、親が心身が元気じゃないと子どもも元気になれないと思います。

子どもの一時保育の利用することで、自分自身の余裕ができたらいいです。

2024.06.16

保育園の見学

保育園の見学をしてきました。実際自分の子どもの入園するときに必要なものやわからない事、そして何より保育園の雰囲気を見るのが大事だなと思い娘と見に行きました。

私立の保育園、公立保育園をそれぞれ2園ずつ見学に行き保育園の雰囲気は違いますが、子どもたちみんな本当に楽しそうで、見学中「もし娘が入園したらこういう感じなのかな?」とイメージがしやすかったです。また園長先生が直接見学を担当していただき、私が思ってることや主人が思っていることの質問も聞けたことがすごくよかったです。

保育園を見学することで、実際に保育園の向かう時の時間や場所(仕事帰りの時の混雑などを想定)や延長保育の最長時間も市によって違うことがわかり、また小学校に入学するときにお友だちが居るか居ないかというのも大きいなと気づき、良かったです。

もし今後保育園に見学を検討する際は、一度保育園にご連絡し相談することをおススメします。また予約する際は実際に見学をしたい日の一週間前くらいにご連絡がいいかと思います。なるべく午前中に見学がおすすめです(お昼ごろは子どもたちがお昼寝している時間などもあるため)

自子どもが保育園生活を楽しく過ごせるように、保育園見学は必要だなと思いました。

2024.05.12

子育ての正解とは

皆さんは自分の子育てで「これは正解なのかな?」とか「これは子育で普通のことをしているのかな?」と思った事はありますか?

今まで自分んは子育てに対して正解やこれはこうあるべきだというのを感じたり不安になったりが当たり前にありました。

また本やSNSで参考にしたりすると大抵上手くいかなかったりが多く自己嫌悪することもありました。しかし、とある番組で育児に対することで全て受け止めるのではなく”目途”とおっしゃっていました。また子育てに普通や正解なんてないとも。私はその言葉がとても響きました。

正解なんて考えなくていい、一人一人性格も考え方もちがう。食事・遊び方・寝かせ方もこれぐらいでやってみような気持ちでいると自然と楽になりました。

特に一人目のお子さん(私もそうですが)はたくさん考えると思いますが、正解を求めず自分と大事な子供との向き合い方でその子が毎日笑っていれば、それが一つ正解なのかもしれないと思いました。

2024.05.10

夜泣きのストレス

育児のストレスは何が一番多いかご存知ですか。それは、「寝かしつけ」が最もストレスに感じるようです。1位 「夜泣きの対応」(55.1%)2位「離乳食を作る・用意する」(14.7%)3位「寝かし付けをする」(13.1%)と、1位と2位の差がすごくあります。

私も育児ストレスの主な原因は「夜泣き」です。2歳になっても尚この原因に悩まされています。夜中に起こされ、頑張って泣き止ませようとしても上手くいかず次第にどんどんイライラしてしまい、時には怒ってしまい後から「なんであの時怒ってしまったんだろう」と反省することが多いです。

どうしたら泣き止んで寝てくれるのだろう。試行錯誤して上手くいったと思ったら上手くいかなかったりの繰り返しだと思います。ある記事を読んで納得する事がありました。

「昼寝の睡眠時間」です。夜寝てくれない日の昼寝がすごく長かった時があります。「昼夜のリズムをつける」ために昼寝、夕寝の時間サイクルを決めるのも一つの方法かもしれません。さらに加えて「しっかり活動する」と体がしっかり動いたことで睡眠の質も上がるそうです。早速娘には外で走り回る・ボール遊びをしました!

他にも夜寝る前に絵本を読んだり、夜中起きてしまった場合お茶やミルクなど水分補給のすることで落ち着くこともあります。いろいろ試行錯誤しながらですがこれなら合うなっていう事を一つでも見つけて一つでも少ないストレス軽減できたらなあと思います。

2024.03.29

悩みを分かち合うこと

皆さんはお子さんと同じくらいのお母さんとお話しをし、悩みを分かち合う事はありますか。

3回目の親子教室へ参加しました。娘にとって人馴れと環境慣れが必要でしたが徐々に慣れてきました。また、保育士の先生や保健士さんもいるため毎回相談していますが、今回3回目でしたので参加して3回目のと5回目の保護者の方々と一緒に10分ほどグループワークを行いました。

内容は「子どもが可愛い時と大変な時」を一人一人それぞれ発表しましたが、皆さん同じ「夜泣き」と「イヤイヤ期」で悩みでしたので解決策(今こういう事を実践している)をそれぞれ共有しました。その中で『寝かせるところにはおもちゃをなるべく置かない』、『夜寝かせる前に絵本を読んだりオルゴールを聴かせる習慣化させる』など参考にせて頂き今実践中です。

少しでも実践してみて合わなければ、同じお子さんの年齢のお母さんと話し合ったり保育士さんや保健士さんに相談したりすることで少しでも不安をなくしていけばいいなと思います。

2023.11.16

プラスの調べにどう変えるか

子育てで分からないことの解決法を何か調べていますか。「食事」「遊び」「病気」など、今はインターネットですぐに調べれる時代ですが、時にかえって気持ちがマイナスになったこともあったと思います。

私は1歳〜1歳半までの時期が何かあるとすぐに調べてしまい、プラスになる事ならいいのですが、マイナスなことも載っていることがありより不安になることもありました。自分のことも家族のことも大事だからこそたくさん悩みますよね。

なので「これならできるかな」「これは興味があるからやってみよう」ということだけをメモをして、あとは流し読みをしています。

ちなみに今興味があるのは「食」でシンプルに「クラシル」で、「DELISH KITCHEN」は子ども用のご飯お時に調べています。(調味料の分量が少なめなので、子どもにとっては薄味で丁度いいと聞いた事があるので)

悩みがあるのはそれだけ「大事」だから、その悩みを少しでもプラスの悩みに変えるだけで気持ちが楽になれたらなと思います。

イヤイヤ期

イヤイヤ期に入るとみなさんは子どもとどう接していますか。遊ぶとき、眠るとき、ご飯を食べているときなど様々なことがあると思いますが、その時どうやって言葉がけをしていますか。

私の娘は1歳半ごろから「これはイヤイヤ期か?」と思うことが徐々に出てき始め、一番感じたのはご飯を食べるときです。成長とともに「これは食べたくない!」「あれが食べたい!」と示すようになり顔を背けるならまだしも、「イヤ!」と手を思いっきり振り切られ食べ物をこぼしたりすることがあったとき、私も感情的になってしまい怒りたくなくても怒ってしまい後になって後悔することが増え、本当に悩んでいます。

どうしたらいいんだろう?など考えてしまい最後は心身共に疲れます。

しかしそんな時ある方から「それぞれ一人一人性格も環境も違うから、模索して試してみてできなくても当たり前。もっと気楽にね!」と言ってくれてありがたいなと思いました。私も親になってまだ1歳11か月なのでできなくて当たり前なんだな今は感じています。

まだまだイヤイヤ期は本当に悩むことはありますが、まずは子どもに少しでも向き合えるように、子どもでも一人の人間として冷静に向き合えたらなと思いながら過ごしていきます。

2023.11.8

インフルエンザワクチン

皆さんは子どもにインフルエンザワクチンは接種しますか?私の娘は最初はまだ小さいので接種しようか迷いましたが、インフルエンザにもし罹り悪化してしまったら脳炎になる可能性も0ではないと思い、念のため1回目を接種しました。

初めてのインフルエンザワクチン接種だったので、副反応が出るか正直不安でしたが発疹などは出ず安心しましたが、だるさが出たようでその日は本当にぐっすり寝てくれました。

接種の副反応が出るのが怖くて打つのを止めるか、もしかかってしまって接種したことで軽く済むかと考えたら今回接種できてよかったと思います。

今年は例年よりも早く流行し、特に小学校や中学校などの学校での学級閉鎖がたくさん出ているのでいつかかってもおかしくないので予防もしっかりし罹らないように気を付けて過ごしたいと思います。

2023.10.12

秋風邪

久しぶりに発熱から秋風邪をひきました。今まで発熱が出たときは2月にコロナになって以来無く、空咳のような症状があったのですが風邪のような症状に気づいたときはこじらせていたのでとても反省しています。

最初に気づいたときは夜中でしたが、頭頂部とおでこの熱さの差がとてもあり、すごく元気そうだったのですが念のため体温計を測ったら38度と発熱になっていたので急いで救急に行きました。その時は解熱剤のみだったので、その日の朝の診察に病院へしっかり診てもらい、不安なことなども全部聞けたので安心しました。その後頻繁に咳をし始め、夜中も咳がたくさん出ていたのであまり眠れなかったと思います。また発熱をしてても脱水を起こしている可能性があるので、アクアライト(水分・電解質補給)を飲ませるのも大事だと聞き、麦茶とアクアライトを飲ませて過ごし脱水症状にならないように気を付けていたので早く平熱になりました。

咳などの風邪の症状は病院の処方されたお薬が一番早く効きます。気になることがあれば早く診てもらうことが大事だと実感しました。

また咳が頻繁にとくしゃみが頻繁に出る場合、アレルギーの可能性があるとのことです。

今年の秋風邪は乾燥からくるものや咳のみ残るとのことで今後も気を付けたいと思います。

2023.10.10

親子教室

初めて親子教室に参加しました。

1歳半検診の時期は娘の人見知りが酷く保健師さんの方から「人見知りが結構出てるね」と仰るほど、相手から言葉をかけても恥ずかしいのかあまり反応がなく、知能が遅いのか人見知りが出てるのかが判断しづらいとのことだったので、「一度親子教室参加してみませんか」と提案されました。

月に1度の参加で計6回参加という親子教室、初めてのこともあったので主人も連れて3人で参加しました。会場では他のお父さんも結構参加していらっしゃったのは驚きました。

約1時間ほどの内容でしたが、保育士さんが子どもたちに声かけをする口調や遊ばせ方、凄く勉強になりました。

内容は「手遊び」「絵本」「物を使って動き回る」など遊ばせ方を長すぎず短すぎず丁度いいタイミングで切り替え私たち大人もあっという間に過ごした時間でした。

親子教室という言葉を聞いた時少しショックを受けていた自分がいました。「自分の娘は知能が遅れているのか」「育て方が悪かったのか」など気持ちを追い詰めていたのです。

でも今回親子教室に参加して、「娘とどう向き合うか」や「私たちがより毎日楽しく過ごせるのか」という一つのヒントが得られるなと思い今回参加できてよかったと思います。

2023.08.15

自分の時間

自分の時間は取れていますか。

週に1日、2週に1日、少しの時間でも子供と離れて自分の時間を取ることに罪悪感はありませんか。

私も最近娘が大きくなり娘への理解や気持ちをより応えたいと思うことがあったのですが、娘の自我が出てき始めイライラしてしまい怒ってしまったり、自分の時間がなく少しでも好きなことややってみたいことなどもできない。また、仕事もあまりできず社会からの疎外感など色々な感情が出てきてしまい葛藤がありました。

そんな時に保健師の方から「お母さんの時間がないと子どもとのコミュニケーションもどんどん疎かになって、家族の絆も減っていく可能性がある。だからどんどん自分の時間を作ってね。」と教えられ、驚きと同時に「どんどん休んでいいんだ。」と思うようになりました。

ですが、そうは言ってもなかなかできないこともあると思います。ワンオペや相談がしづらい人もいます。

例えば「ここの日は家事をサボって、自分の好きな事をしよう。」や、休日は旦那さんに「何時間までは自由にさせて。」などやってみるのも大事だと思います。

私も娘がまだ1歳2ヶ月くらいの時は本当に気持ちがしんどくて、でも誰にも言えず体調を壊した時がありました。その時初めて旦那に「キツイ」「無理」という言葉を出しました。もっと早く言葉に出しておけばと反省しました。

それ以来自分の時間を作るのはまだなかなか難しいですが、日頃の家事をかなり手を抜くようにして、隙間時間を趣味の時間にしてます。

皆さんもなかなか行動にするのは難しいと思いますが、1つでも方法を見つけて、あるいは家族で相談して自分の時間を見つけて欲しいなと思います。

1歳半検診

1歳半検診を受けてきました。この1歳半検診は結構重要ということを知人から教えていただいていたので少し緊張していました。

内容は身体計測、内診、歯の健診、知能検査。

身体計測は、体重は平均的でしたが身長はギリギリ平均ですねと言われるくらい大きく成長していました!ここ最近少し食欲も落ち着いてきたのですが安心しました。

内診も異常なしでした。1つ相談で10月に初めて飛行機に乗ることになるのですが、耳抜きが心配で対策があるか相談したところ、「離陸の際に水分を摂るようにしてください。大人は唾を飲む、乳児は母乳も飲むと同じく幼児は麦茶など水分を飲ませることで耳抜きをする。」と教えて頂きました。是非実践したいと思います。

歯の健診も異常がなく、フッ素を塗って頂きました。

知能検査では、積み木遊びと絵の指さしを行いましたが、人見知りなのか他の子どもたちを見てしまいなかなか思うようにいかず3ヶ月後再び検査になりました。1つ反省することは、好きな遊びばかりしていることが多く、積み木や絵本をすることがなかなかしていなかったことです。一緒に遊ぶことで子どもの感性も発達しコミュニケーションも取れる、改めてそう感じました。ですが、あまり気にせずまた明日からたくさん遊んでどんどん成長して欲しいと思います。

1歳半検診を受けて、今の娘をしっかり見れて良かったと思います。次は3歳検診、楽しみです。

2023.07.27

1歳半

娘が1歳半になりました。1歳半になってから「言葉の発達」や「動きの成長」がどんどん覚えるようになってきました。

例えば「わんわん」や「おいしい」、動きでは「歩く」から「走る」、階段を登ったりソファの上に登って座ることなど。毎日みるみる成長をしとても嬉しいです。

また保健師さんに教えてもらったことは「見ること、聞くことなど吸収する時期が1歳半から2歳までがすごく活発になる」とのこと。

絵本を読んだり、積み木で遊んだり、外であそんんで花などを見たりすることも大事ですが、一番は子供とのスキンシップや声掛けが吸収するということです。

1歳半になると乳児から幼児にかわり、私たちも親として1歳半になり益々大変なことも増えると思いますが、分からないことはいけないことではない、分からないは当たり前。この言葉は色々な人たちから教えてもらいました。

一つ一つできることからやっていこう。これが親一歳半になった私の思ったことです。

2023.06.08

歯の健診

歯の健診を初めて受けました。毎晩ちゃんと歯を磨けているか正直不安でしたが、何とか虫歯は無かったと一安心です。その後フッ素を塗ってくださりアドバイスもいただきました。

・1歳半の時期は前歯やその付近を磨くとすごく嫌がり少しざらつきやすいので、一番最後に磨くか、そこの部分のみ1日2回磨くかにしてみること。

・寝かせて磨く時は肩を抑えたほうが顔がじっと向くので磨きやすい。

・とにかく根気!子どもが泣いて嫌がっても頑張って磨くように。そうする事で子どももいつかは諦めて磨かせてくれる。

と保健師さんに教え頂きました。

私自身歯並びが酷く歯を磨くときも磨き残しがあり虫歯になりやすいので、娘には同じ思いをしてほしくないです。まだまだ歯磨きに慣れてくれるまで時間がかかりますが、根気で頑張って磨き、歯の健診は今後もしっかり受けて安心できるようにしたいと思います。

アクティブキッズ

アクティブキッズの「魚取りキャンプ」に参加しました。娘は今回で3回目のキャンプになりますが、毎回たくさん刺激をもらっています。

2日目のみの参加でしたが朝から子どもたちはとても元気で、川で魚をとり、みんなで1匹1匹内臓を取り出し魚を焼いて頂きました小さい頃から命の大切さを大事にして頂くということの学びや、自然の中でのびのびと過ごせる環境はなかなか経験できないことです。

また子どもたち同士のコミュニケーションがすごく良く、高学年の子どもたちが低学年の子どもたちに分からないことを優しく教える姿を見て、子どもたちの背中を見て勉強になることが多いです。

挨拶も含め小さい頃から刺激になる場所があることに、感謝です。娘もまだまだ小さいですが、これから色々なことを身につけて欲しいなと思います。

アクティブキッズのイベント行事は本当におすすめできます!

2023.05.15

初めての旅行

娘が初めて旅行に行きました。1泊2日でしたが、荷物は何が必要なのか、移動時間の時は車でしたが長距離になるので、その時に子どもが落ち着ける空間だったらいいなと思い、普段絶対必要なぬいぐるみやお菓子は常に持ち歩くようにしました。

今回は幸いに両家の両親も一緒に旅行に行ったので、何かあった時はみんなで協力し娘もとても楽しんでいました。

初めての旅行でしたが、一番有り難かったのは子どもでも食べれるご飯があったことです。離乳食がほぼ完了している時期ですが、大人用のご飯だと味が濃いめのご飯が多いのと、固めのおかずが多いですが、ちょうどいい味の濃さでたくさんご飯を食べてくれました。

また初めての旅行先だったので、夜は娘の気分が高揚していたのでなかなか寝てくれませんでしたが、なるべく私たちがイライラせずずっと落ち着いて娘と一緒に時には遊んだり、横になったりしたら次第に寝ていきました。

初めての旅行は、人数も多く環境も良かったので安心しましたがこれから娘がどんどん成長し色々な場所に行くことも多くなるので、事前の下調べをしっかり行い娘がもっと楽しめるような旅行にしたいと思いました。

2023.5.13

絵本

絵本を決める基準は何ですか?内容や絵や仕掛け絵本など様々な絵本がありますが、娘は「ころりん・ぽい!」という絵本にハマっています。

赤ちゃんが喜ぶ色、手触り、内容などがとてもテンポが良い仕掛け絵本です。スタートとゴールがあり、たくさんの種類のわっかの形をしコースに沿って手で転がしポイっと入れるという絵本です。

娘はこの絵本がとても気に入り、うまくいかない時はすごく悔しがり、できるまでずっと行ってい、うまくいけば満面な笑顔で喜びます。

視覚、触覚、聴覚が刺激になる絵本なのですごくオススメです。

他にも1ページがが分厚い絵本を選んだり、食べ物がある絵本や動物の絵本なども考えて購入します。

最近ではたくさんの絵本がありますが、娘が本当に楽しいと思える絵本を読むことで色々な世界を見つけて欲しいなと思います。

2023.5.10

相談

出産した後に私は産後のメンタルがボロボロになった記憶があります。またそれを誰に話そうか、相談しようか悩みました。

「この先この子をしっかり育てていけるのかな?」、「この子に何かあったらどうしよう。」など、また分娩時間が56時間だったせいで全く動けず、最初の1か月ぐらいはほとんど周りの人たちが育ててくれて、有難い半分申し訳ないのが半分。

急に泣いたり、自分に自暴自棄になったり、最終的には「自分なんて・・・」と思うこともありました。

そこで1か月検診の時に思い切って出産した病院の心理士さんに思い切って相談しました。その時に心理士さんはアドバイスを言うのではなくてずっと話を聞いてくれました。その時気持ちが楽になり「ゆっくりやっていこう」と思うようになりました。

出産、育児は思うようにいかずメンタルも余裕もなくなるときありますよね。その時は思い切って心理士さんに相談したり、保育士さんに相談したりしてみると気持ちが楽になるかもしれません。

お母さん方は普段頑張っています。でももし誰にも相談できなかったら市の支援センターや心療科など思い切って相談してみてください。

そして毎日少しでも楽しい子育てを過ごせますように。

育児サポート

育児サポートを夫婦間でうまくやるにはどうすればいいのか。最近になって少しずつ分かるようになってきました。主人は仕事で日中いない時もあれば、夜勤もあるので夜中に帰宅することもあり、お仕事頑張っている姿を見るとなかなか「手伝って」なんて言えない毎日でした。

でも、娘の夜泣きでなかなか寝れず一人で不安なこともありどうしたらいいんだろうとも思いました。サポートしてもらえないと、家事もおろそかになってしまう。自分の心の余裕がなくなる、そんな気持ちがずっとありました。

でも、ある日主人から「出来ないことは無理にしなくていい、何かあったらちゃんと話してほしい」と言われ、それ以来手伝ってほしい時は態度に出すのではなくちゃんと伝えるようにしたら、本当に楽になりました。また、自分に余裕ができたら今度は主人のこともすこしサポートする。

相手をちゃんと思う気持ちがあれば、少しでもサポートし合えるような気がします。小さなことからサポートし合うことで自分の子どもも向き合える。と思いました。

2023.05.01

歩行

歩行が始まり、ますます目が離せなくなりました。

10ヶ月ごろつかまり立ちやハイハイはあり、なかなか手を離して歩くことがなかったですが、気長に待ちようやく1歳3ヶ月頃に歩行が出来るようになりました。

最初は左足があまり出ておらず少し気になっていましたが、毎日歩く時間を少しずつ長くし、今は1時間〜1時間半ほど歩いたり遊んだりするようになり安心しています。

歩行する場所は、ショッピングモールのキッズスペースで毎週2日〜3日行き遊んでいます。

玩具などはありませんが、床がクッションになっているので転んでも痛くない場所なのでたくさん歩行やハイハイをしても安心です。

また朝や夕方に外で散歩もしていたため、あっという間に歩くスピードが速くなりました。

時々私の競歩でも追いつかないことがあります。

歩行がなかなか出来ないと少し不安なこともありましたが、本当に気長に待ち焦らないことが大切。

また、歩行できる環境が少しでもあれば躊躇せずたくさん歩行し慣れること。

歩行し始め、遊べる環境が増えより一層毎日が楽しくなりました。

2023.4.15

痔

痔の手術を行いました。約2週間の入院と根治手術でした。

原因は妊娠から出産にかけて発症してしまったのですが、病院の看護師さんから「痔は妊婦さんや育児をしている女性は多い」との事です。

初めは「痔なんて恥ずかしい」「病院行くのが恥ずかしい」「手術なんて怖くてできない」そんな気持ちが続いたのですが、育児をしていてどんどん体の調子が悪くなり覚悟を決めて病院へ受診しましたら、意外にも女性や男性も受診されてる方が多いなと感じました。

また手術した後は多少なりとも痛みはありましたが、今は本当に体が軽く手術をして良かったなと思います。

しかし、普段の生活の見直しをしなければまた再発することがあると言われ、その中でも

「力仕事や立ち仕事されている方」「便秘になりやすい方」「食生活が乱れている方」は注意必要と言われました。

改善策として、「水分をこまめにとる」「食物繊維を摂る」「ウォーキングなどをする」を主に行い予防をしています。

また玄米はミネラルが豊富で痔の予防対策にもなるようです。

痔は正直恥ずかしいことだと思いますが、少しでも気になることがあれば躊躇せず早めに受診をし、悪化しないようにするのが大切です。

痔を体験したことで今後の生活の改善をもっと気をつけたいと思います。

2023.03.25

声がれ

1才2ヶ月の頃に娘が声枯れをしてそれが2週間ほど続きました。

初めは、しばらく様子を見ていたのですが、一向に良くなる気配がないので、一度小児科を受診しました。

小児科では、「熱もなく食欲も凄くあり元気、しかし声だけがおかしいという状態。別に異常はなさそうなので、もうしばらく様子を見ましょう」ということでした。

ですが、2週間経ってもまだ声が枯れているので今度は耳鼻咽喉科に受診しました。

耳・鼻・喉をしっかり診て頂いた結果、原因は「叫びすぎ!」だったようです。

娘くらいの年齢時期は腹筋もつき、どんどん声量も大きくなり、のどに負担がかかるそうです。更に、泣きすぎで鼻がつまり、夜中に口呼吸で寝ている可能性があり、よけいに声枯れの原因になっているのではと言われました。

私も主人もアレルギー持ちなので、一応抗アレルギーの薬を処方していただき、5日間様子を見ることになりました。とりあえず安心です。

今回声だけ枯れ、あとはすごく元気だったので原因は何だろうとすごく心配しましたが、躊躇せず一回病院で診てもらうことで不安なことも軽減します。

声枯れだけではなく体調が悪くならないために今後も娘のケアを行なっていきたいです。

2023.3.5

新型コロナウィルス

新型コロナウィルスに感染しました。

夫 → 私 → 娘 の順に感染し、特に娘の容態は熱が39度後半まで上がり、初めての高熱だったので最初の2日間は、すごく不安でした。

乳児や幼児のコロナウィルス感染に関する情報があまりなく、よけいに不安がつのりました。

娘の場合、初めての発熱がコロナウィルスだったので、薬の処方や高熱の時の対策など分からないことだらけでした。そういう時は小児科や各地域の保健所に連絡をすることが一番いいですね。私も、分からないことや不安な事などは、保健所に電話をし確認を取りました。

3日経って、鼻詰まりと咳は残っていますが食欲も戻り、今まで通りたくさん食べてくれるようになって安心しています。

私は鼻が詰まり2日間ほど嗅覚味覚が失われました。ただ不幸中の幸いというか、娘がその時にひどく下痢をしていましたが、ひどい臭いのおむつ替えのときに臭いがわからなかったことはラッキーでした(笑)

新型コロナウィルスの症状は十人十色です。

決して焦らず、お子さんの顔色や食欲などもしっかり確認をすることが大事です。

食欲がない時は、無理に離乳食にこだわらず、ミルクでも大丈夫です。

脱水も起こしやすくなっているので、普段から水分もたくさん摂らせてあげてください。

「熱性けいれん」が出た場合は躊躇せず救急車を呼んでください。

今回娘にとって始めてのまともな風邪が新型コロナウィルスでしたが、本当に勉強になった数日間でした。 2023.2.15

座り方

自分の子どもの座り方を気にしたことはありますか?

私の娘は生後6ヶ月ごろに座れるようになりましたが、その時から正座で「ハの字型」で座っていることに少し違和感がありました。

先輩ママさんからは「別に気にしなくても良いんじゃない?」と言われましたが、私がいつもお世話になっている施術の先生からは「もしかしたら親の遺伝で、この子が将来高齢になったとき骨盤や膝などの関節が弱くなる可能性がある」と言われました。

確かに私自身も現在骨盤のズレや骨自体が弱いことも知ってるので少しずつケアをしていますが、娘も同じような可能性があると知り、それを言われたときは少しショックでした。

今はちゃんと足を前に出して座れるようになっているので安心していますが、大きくなった時には、娘のために隠さずちゃんと伝えようと思います。

座り方にも色々な意味があるのだと改めて気付かされました。 2023.2.10

人見知り

まだまだ人見知りは続きますが、少しずつ落ち着いていけたらなと思います。

2023.2.2

はじめての風邪ひき

生まれて初めて、娘が風邪をひきました。昨夜は なかなか寝付かずずっと夜泣きをしていておかしいな~と思っていたのですが、朝起きたら鼻かぜと、咳が出る喉かぜをひいていました。

幸い熱はなく、その日の午前中に小児科へ。シロップ薬と2日以上高熱が出た場合の解熱剤を処方してもらいました。

高熱が出た場合、すぐに解熱剤や熱さまシートをおでこに付けないほうがいいとのこと。高熱でウィルスと戦っているのに熱を下げてしまうとウィルスと戦う力がなくなり かえって風邪が長引くそうです。また熱さまシートは、口にずれて窒息するということもあるので注意が必要だそうです。

今回の風邪は、熱は出なかったので一安心。さらに食いしん坊健在だったのでさらに一安心。

しっかり食べて、お薬を飲んで、寝れるときはしっかり寝ること。

これが風邪を治す方法なのかなと思いました。

2022.12.30

歯のケア

歯のケアは妊娠中から出産後までお母さんは本当にケアが大事。またお子さんも歯が生えてきたら「いつから歯のケアが必要なんだろう?」と思われるお母さんも多いと思います。

娘は生後6か月頃に歯が生えてきて、ケアはその時は全くの無知でした(笑)

離乳食も少し遅めからスタートしていたので全てのことがスロースタートでした。でも1歳になり離乳食もしっかり3回食になり、ミルクも飲んでいるので「そろそろ歯はしっかりケアしないとな」と思うようになり、現在私が治療している歯医者さんに相談してみることに。その歯医者さんは妊婦さんから赤ちゃん、子育てしているお母さんなど幅広く、先生方も皆女性の方なので、相談がしやすいです。

赤ちゃんの歯のケアは今はどうしたらいいですか?と聞いたら「多分口に物を入れることや触られるのを嫌がると思うけれど、早いうちに慣れさせることが大切。お母さんにも根気が必要です」と言われ、今はガーゼでの歯磨きをいっしょに頑張っています。

赤ちゃんがひとりで歯ブラシを持って 口に入れる訓練も必要とのこと。なので、歯ブラシの形をしたおしゃぶりを使ってこちらも練習中です。少しでも慣れてくれるといいなぁ。歯のケアを大事にしたいです。

2022/12/21

離乳食

離乳食のことをお話ししようかと思います。娘も1歳になり、3回食の離乳食になりましたが、びっくりするぐらいたくさん食べます(笑)

最初のころは、全部手作りで作らなければいけないのかな?などと思っていましたが、今はレトルトの離乳食も安全とのこと。無理してすべて作っていたら大変だなって思い、私は8割レトルト:2割手作りでおこなっています。

レトルトの離乳食メインでも娘はすくすく成長しています。レトルト食品は味つけもしっかりされているので、子供もそれで慣れてしまうかと思い、その分自分で作るときは味付けを薄味に変えて慣れさせるように心がけています。

「和光堂の野菜がゆ」はおすすめ。以前おかゆで良いものはないかと探していたら、この野菜がゆがいいと載っていたので使用してみました。すごく楽で子どももたくさん食べます!他にも米がゆやパンがゆなどもありました。

何がおすすめかというと、分量を容器に入れてお湯を注ぎ混ぜるだけという調理方法です。とても楽ですので、ぜひ一度お試しくださいね☆

離乳食を始めたばかりの赤ちゃん、もうすぐ完了するお子さん、アレルギーを持っているお子さんと一人一人体質が違うと思いますが、これから離乳食を始めるお母さんは、躊躇せず色々トライしてみてください!

2022.12.17

ベビーカー

ベビーカーを使いならせるのって本当に大事ですね。

2か月前くらいに主人と娘と3人でお出かけしたときベビーカーを使いましたが、見事に座らせる時にギャンギャン泣き体ものけぞりベビーカーを拒否・・・。抱っこ紐のみしかできず・・・。それからお出かけもあまりせず。でもそれだと旅行など本当に大変になるので、まず3日前から、久しぶりに娘をベビーカーに乗せ散歩をしました。

1日目、父と2人がかりで頑張って乗せ10分格闘。(笑)歩き始めたら不機嫌な顔。

2日目、朝早くに散歩。早くから泣き叫び非常に近所迷惑でした。(笑)でも歩き始めたら次第に笑うように。

3日目、朝散歩。あら?乗せるとき不安そうだけど泣かない。午後に買い物行ったときも終始泣かない。

まだまだ慣れてなさそうですが根気で頑張るぞ~!!!!

1歳前健診

1歳前の健診。

あっという間にもうすぐ1歳。わたしも母になり1歳。早いなあ。特に生後半年ごろから特に目まぐるしかったかなぁと思っています。

1歳前の健診に行ってきました。私の住んでいる街は補助が出るので、それなら受けようと思い、絶賛人見知り中の娘を連れて行ってきました。

「弱視スクリーニング検査」もついでに受けました。

生まれつき視力が弱いか、左右のバランスが悪いかなど、1回500円で生後半年から検査できます。私は小学校の時に「遠視」と分かり、今現在は乱視も入っている状態・・・。娘には大変な思いをしてほしくないため、まずは検査をしましたが、今現在は異常がなくひと安心。でも油断はできないので、娘の視力が悪くならないように、これからも気をつけていきます。

健診では、先生からハナマルを頂きました。体重、身長などのバランスがめちゃくちゃいい。また反応もいい。そして足の力が強すぎる!とのこと。(笑) 言葉も「ママ」「まんま」「じいちゃ」「ばあちゃ」など。でも、私に向かって「じいちゃ」はないでしょ娘よ…(;´д`)

最近、新型コロナウィルスがまた流行り始め、お出かけしたくてもなかなか出る勇気がなくて、外の刺激が少ないかなと思っていました。そこで、先生に相談しましたが、それを気にするのは2歳からでいいらしいです。ホッとしました。

病院の先生に「大丈夫」と言われると安心しますね。

あまり神経質になるのも良くないですが、子供の成長が客観的に見られるきっかけにもなり、ちょっとした不安も相談できるので、検診はいいなと思いました。

2022.11.24

ベビーローション

ベビーローションについて。

娘の肌が結構乾燥肌で一度市の保健所の先生に相談したことがありました。その時に「アレルギー検査はしなくていいけど、離乳食を始める前にまず肌のしっかり保湿することでアレルギーも少し軽減されることもある」とおっしゃっており、その時までは「ベビーワセリン」を使用していましたが「ワセリンは保湿を保護するためであって、保湿力を上げるものじゃない」とのことでした。それでおススメされたのが「ミルクローション」。生後4か月ごろからスタートしましたがおススメです!

一人ひとり体質は違うので、絶対にアレルギー症状が出ないとは言い切れないですが、ケアは大事なので、離乳食を始める前にアレルギーなど気になる方は、一度お子様の肌を見ていただき(特に春と冬)、しっかりとベビーローションで保湿してみてください。

気分転換

気分転換はできていますか??子育てをしていると自分のペース、自分の時間がなかなか取れず、結構ストレスになってはいませんか??私も実際コロナが流行っているときは外出するのをためらって、結局日に日に孤独感や負の感情が出てしまっていました。

でもこれじゃいけないなって思ったのは自分の娘がなかなか外に出ていないのと、家にいると動くスペースが制限されてしまうので、まずは散歩からと思い、短い時間ですが外出をすることで娘にも外の空気や環境にも慣れ、私自身も少しですが気分転換になりました。

毎日外出はしなくてもいいと思いますが、自分が楽しいと思える日を過ごせるように1日に1つでも何か行うのもいいのかなと思います。

お昼寝、読書、音楽鑑賞、お散歩、お子さんとおでかけなど、少しでも良い気分転換になって子育てが楽しくなるように願っています☆

吸引分娩は保険適用

吸引分娩という出産方法に関して、保険適用ということはご存じでしたか? 出産の進行が遅くお腹の中にいる状態が長い場合、胎児や母体に悪影響があると判断された場合、お医者様が「吸引分娩」と判断した場合は「手術」扱いになり、ご自身が入っている医療保険が適用になるかもしれません。

私も出産した後友人から教えてもらい、一度保険会社のプランナーさんに相談し無事に適用ということで、保険金をいただきました。診断書など書類は必要になってきますが、もしご存じでなかったのであれば一度プランナーさんに聞くのもいいかと思います☆

新着情報・お知らせ

2025/01/15

2025/01/05